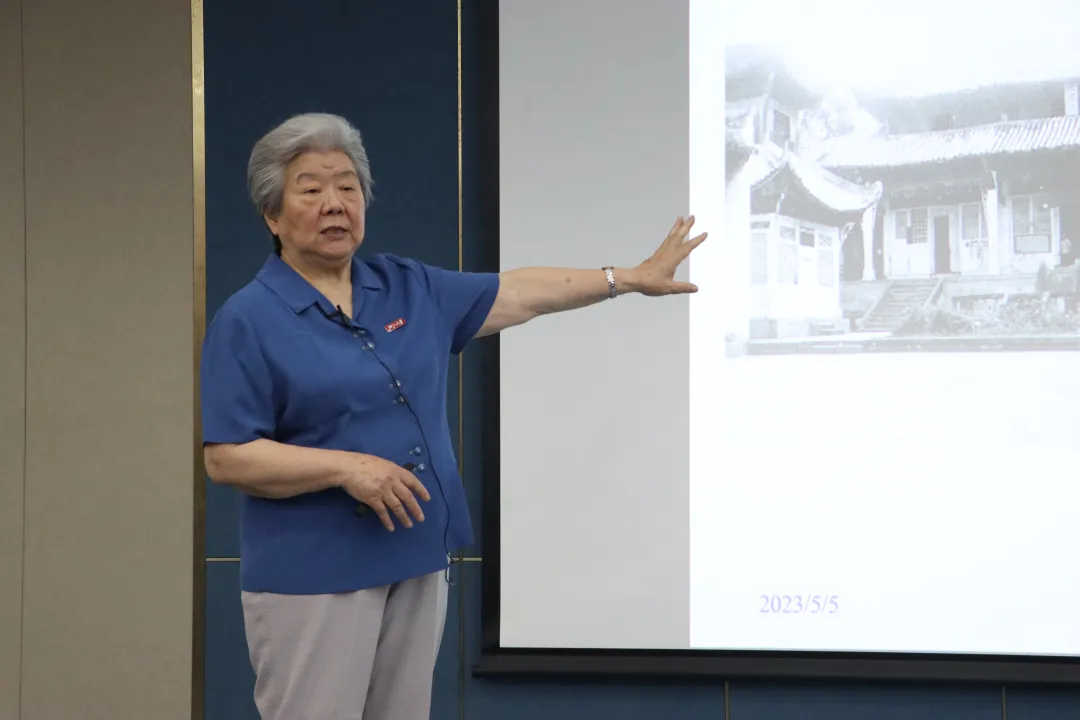

2023年5月5日下午,浙江大学第六届校史文化节“溯源校史,存真于学”系列讲座第一场——“浙大人与求是精神”在蒙民伟楼138室顺利举行。本次讲座邀请了朱荫湄教授为大家讲述灿若星辰的浙大人和贯穿浙大发展过程的求是精神。求是文化宣讲队第617号讲解员朱雨欣担任主持人。

朱荫湄教授是浙大著名教授朱祖祥教授的女儿,出生于浙大西迁时期的贵州湄潭。曾任浙江农业大学环境与资源学院副院长、浙江农业大学研究生部主任、浙江大学人事处处长、杭州市人大常委会副主任等职,曾当选为第十届全国人大代表。现为浙江大学关工委求是宣讲团特约宣讲员。

朱教授从自己父母的故事讲起,带我们走近浙大西迁这段波澜壮阔的历史。朱教授的父亲朱祖祥和母亲赵明强于1934年进入浙大,就读于农学院。

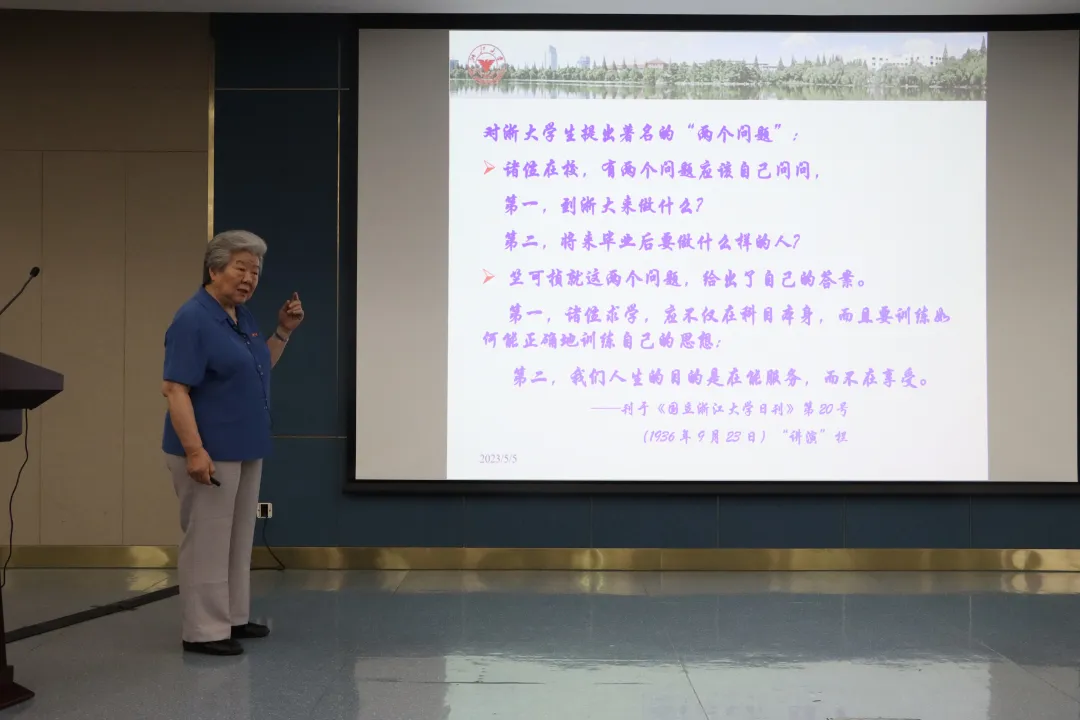

1936年竺可桢担任浙大校长,他在就任校长后的第一次讲演中阐明了他办大学的思想:“就是一方为学问而努力,一方为民族而奋斗”。竺可桢校长带来的先进教育理念和办学思想,躬身力行坚韧不拔的毅力及人格魅力,是浙江大学在西迁中崛起和长远发展的重要精神力量和思想基础。

1937年“七七”卢沟桥事件后抗日战争全面爆发,11月初,日寇在距杭州100公里的金山卫登陆,杭州局势危急。在国难当头的背景下,为了保存文化与知识的火种,浙大决定西迁。浙大师生从杭州走水路分批到达建德,凡可以搬运的图书、仪器全部搬离杭州。

1937年12月24日,杭州沦陷,浙江大学开始撤离建德,先迁至江西吉安,后来又迁至泰和。战火纷飞,江西也不再安全,浙大迁往广西宜山。直到1941年,学校迁至贵州遵义、湄潭等地,才拥有了一段相对稳定的办学时期。

在湄潭虽然条件艰苦,但是,许多著名学者如卢鹤绂、苏步青、陈建功、贝时璋等,一生学术上最重要的成就就是在这里取得的。苏步青在微分几何研究方面取得突破性进展,被称为“东方第一几何学家”;王淦昌1942年发表在美国《物理评论》上的著名论文《关于探测中微子的一个建议》也是在这里写成的。

聊起自己儿时在湄潭的记忆,朱教授分享了红背兜的故事。1945年父亲朱祖祥赴美留学,在湄潭留校任教的母亲赵明强用红背兜背上了幼年的朱荫湄,一边工作一边照顾孩子。很多年过去了,家中起起伏伏,但是这个背兜一直保存着。

朱教授说,红背兜记录着浙大的一段历史,浸透着浓浓的湄潭情,见证浙大一代人的艰辛和卓越,也寄托着他们的期望与信念。愿“红背兜”背后蕴含的求是精神代代相传!

最后的提问环节中,有同学问朱荫湄教授,您对湄潭的印象是什么?朱教授深情地说,湄潭是我的第二故乡。湄潭无处不浙大,当地的求是路、求是广场等都留存着浙大的印记。

她出生于湄潭,有着深厚的湄潭情结,每当来到湄潭,都有一种回家的感觉。近几年,湄潭已经大变样了,产业不断发展,生态更加良好,她希望未来有更多人能够致力于湄潭的发展。

还有同学问,在讲座中听了朱教授与父辈的故事,想问问朱教授家中有没有代代相传的家风家训?

朱教授回答说,父母从来不会娇惯她。父亲希望她要样样会做,样样自己动手,父亲自己也是这样做的。在西迁途中,父亲负责看护教学仪器,当他一样样收拾整理好仪器,再拿出来使用时就会分外爱惜。朱教授说,希望同学们要勤劳,学会做了就是武器。

西迁一路走来,浙大人始终秉持求是精神,坚持教学与科研,在艰难困苦中历练、成长、崛起。这是对国家和民族的责任,对科学与道义的担当。我们这一代的求是学子,也要铭记求是校训,谨记竺老两问,勤学善思,明辨笃实,踔厉奋发,勇毅前行!

文案:卢天好/图片:刘诗妍 管佳颖